Oberhausen. Die Stadt Oberhausen feiert Geburtstag. Das LVR-Industriemuseum erinnert mit der Ausstellung „Stadt der Guten Hoffnung – Bilder aus Oberhausen“ in der Zeit vom 9. September 2012 bis zum 29. September 2013 an die Gründung der Gemeinde Oberhausen im Jahr 1862. Sie offenbart die Träume, Lebensläufe, Erfolge, aber auch das Scheitern der Menschen, die einst in Scharen in die Revierstadt strömten.

Oberhausen entstand mit der Industrie. Tausende Menschen kamen ab Mitte des 19. Jahrhunderts von nah und fern in der Hoffnung, Arbeit und Glück zu finden. Auf der öden Heide wuchs eine Großstadt „in amerikanischem Tempo“. Zur Gemeindegründung 1862 lebten rund 5.500 Menschen auf Bauernhöfen, in ersten Arbeitersiedlungen und privat errichteten Mietshäusern rund um die neuen Knotenpunkte von Industrie und Eisenbahn. Nur 50 Jahre sollte es dauern, bis Oberhausen mit über 100.000 Bewohnern bereits zur Großstadt wurde

Der Charakter der Stadt ist bis heute geprägt von seinen Ortschaften und Stadtteilen: Viele Bewohner sind zu allererst Alstadener, Osterfelder oder Sterkrader und dann erst Oberhausener. Zurückzuführen ist dieses verbreitete Empfinden auf die noch sehr junge Stadtgeschichte: Erst durch die Industrialisierung entwickelte sich Oberhausen quasi aus dem Nichts zu einer prosperierenden und prototypischen Ruhrgebietsstadt. Auch heute fehlt Oberhausen noch eine „gefühlte und gelebte“ Mitte. Das geographische Zentrum bildet das CentrO, ehemals die Gutehoffnungshütte Oberhausen (GHH).

Der Titel „Stadt der Guten Hoffnung“ verwendet einen häufig gebrauchten Beinamen der Stadt Oberhausen und steht für die zentralen Motive der Ausstellung: Stadt und Hoffnung.

Die Sonderausstellung zeigt einerseits, was Oberhausen als gebaute Stadt ausmacht: Häuser, Fabriken, Straßen und Plätze. Andererseits erzählt sie über die Stadt als Gemeinschaft von Menschen und enthüllt bildhaft ihre Emotionen, Hoffnungen, Erwartungen und Pläne, aber auch ihre Ängste und Enttäuschungen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine außergewöhnliche Präsentation. Eine Installation von Projektoren lässt zahlreiche Bilder rund um die Themen Räume, Leben, Arbeit, Mitten, Grenzen, Nacht und Hoffnung beim Rundgang entstehen. Die Projektionen bieten ein Kaleidoskop von der Vergangenheit bis zur Gegenwart und machen das Bild einer „jungen“ Stadt mit Geschichte sichtbar. Das „Archiv der guten Hoffnung“ lädt zum Stöbern ein. Fotoalben blättern hier spannende Geschichten über die Stadt an der Emscher auf. Wie wohnten die Oberhausener, woher kamen sie, was machten sie in ihrer Freizeit und woran glaubten sie? Antworten auf diese Fragen entdeckt man auch in „Omas Wohnung“, die mit Mobiliar aus Oberhausen eingerichtet ist. Jubiläumsurkunde, Geschirr, Fanfare und andere Objekte zeigen interessante Bilder der Ruhrgebietsstadt. Eine Galerie präsentiert Gemälde und Grafiken mit Ansichten von Oberhausen. Filme aus der Frühzeit bis in die Gegenwart vermitteln spannende, bisweilen augenzwinkernde Einblicke.

In der Ausstellung finden sich zahlreiche Bildzeugnisse, die Oberhausener Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt haben. Archivregale laden zum Stöbern und Mitmachen ein, denn die Besucher entdecken nicht nur Geschichten, sondern sie dürfen hier auch ihre eigenen Erzählungen und Fotos aufbewahren oder auf einer Foto-Pinnwand und in einem Blog ihre Spuren hinterlassen. So ist die „Stadt der Guten Hoffnung“ nicht nur eine Ausstellung für die Oberhausener, sie ist auch eine Ausstellung der Oberhausener.

Außergewöhnliche Workshops rund um historische Fotografie, kreative Malaktionen, Zeitzeugengespräche, Filmabende, spannende Werksbesichtigungen, Führungen und stadthistorische Rundgänge begleiten die Ausstellung. Hinzu kommen museumspädagogische Programme für Schulen und Jugendliche, um die Bilderwelten von Oberhausen zugleich lehrreich und unterhaltsam erlebbar zu machen. Weitere kleinere Begleit-Ausstellungen werden das Bild Oberhausens abrunden.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog zum Preis von 19,90 €

Die Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung der Hauptförderer: Stiftungsinitiative Stadtsparkasse Oberhausen und OXEA GmbH.

Weiterer Dank gilt: Tourismus & Marketing Oberhausen GmbH, Immeo Wohnen Service GmbH, Autohaus Kruft GmbH, Sparda-Bank West eG, GHH Radsatz International Holding GmbH.

Weitere Informationen unter www.stadt-der-guten-Hoffnung.lvr.de

Laufzeit: 9. September 2012 bis 29. September 2013

Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag: 10-17 Uhr, Samstag und Sonntag: 11-18 Uhr

Eintritt: 4 €, erm. 3 €, freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Ort: LVR-Industriemuseum, Hansastraße 20, 46049 Oberhausen

Besucherinfos und Buchung bei kulturinfo rheinland unter Tel.: 02234 9921-555

Anette Gantenberg

Tel. 0208 8579-124

Fax: 0208 8579-122

Mail: anette.gantenberg@lvr.de

Die Pressebilder dürfen nur zu Pressezwecken im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über die Ausstellung „Stadt der Guten Hoffnung – Bilder aus Oberhausen" im LVR-Industriemuseum genutzt werden. Eine gesonderte Verwendung der Fotos ist nicht erlaubt.

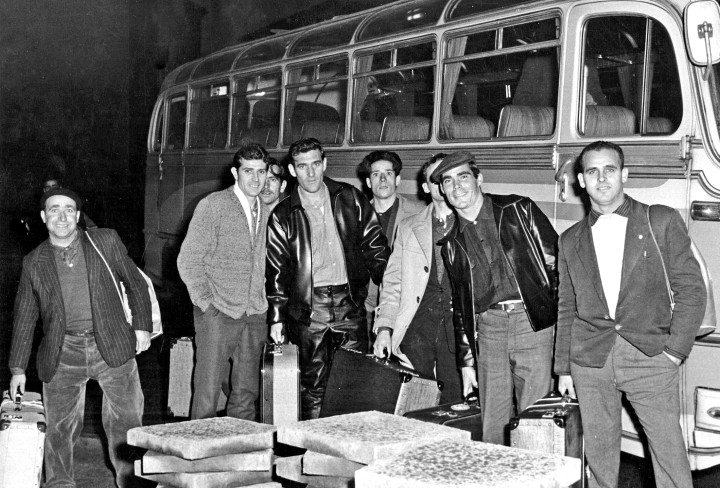

Ankunft sardischer Gastarbeiter in Oberhausen, 1964

Fotograf: Rudolf Holtappel

(c) LVR-Industriemuseum

Freibad Elpenbach mit Zeche Jacobi im Hintergrund, 1960er Jahre,

(c) LVR-Industriemuseum

Kinder spielen in einer Zechensiedlung, 1976,

Fotograf: Joachim Schumacher

(c) LVR-Industriemuseum

Bahnhofsvorplatz während der Concordiakrise, 1967

Fotograf: Peter Gnaudschun, Oberhausen

(c) LVR-Industriemuseum

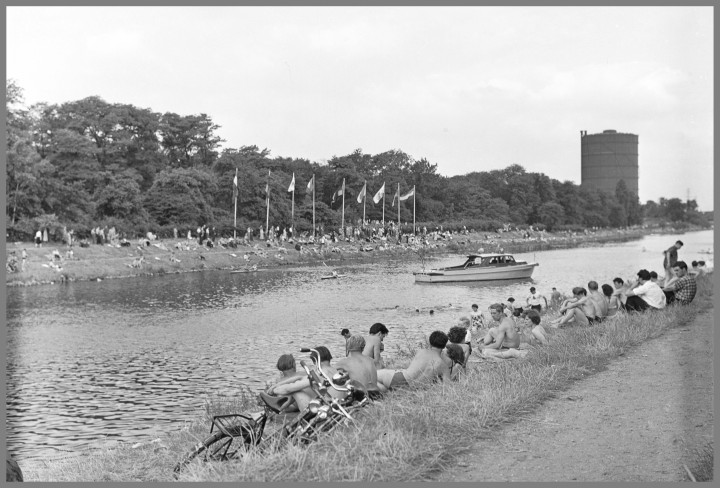

Menschen am Rhein-Herne-Kanal, 1977

Fotografin: Ilse Froeschke

(c) LVR-Industriemuseum

Friedensplatz mit Europa-Haus, Postkarte 1960

Sammlung Erich Stöck, Oberhausen

(c) Repro: LVR-Industriemuseum

Bahnhof Oberhausen mit städtisch wirkender Umgebung, Postkarte 1921, Sammlung Erich Stöck, Oberhausen

(c) Repro: LVR-Industriemuseum

Eingang zum CentrO, 1990er Jahre,

Fotografin: Ursula Bienek, Oberhausen

(c) LVR-Industriemuseum

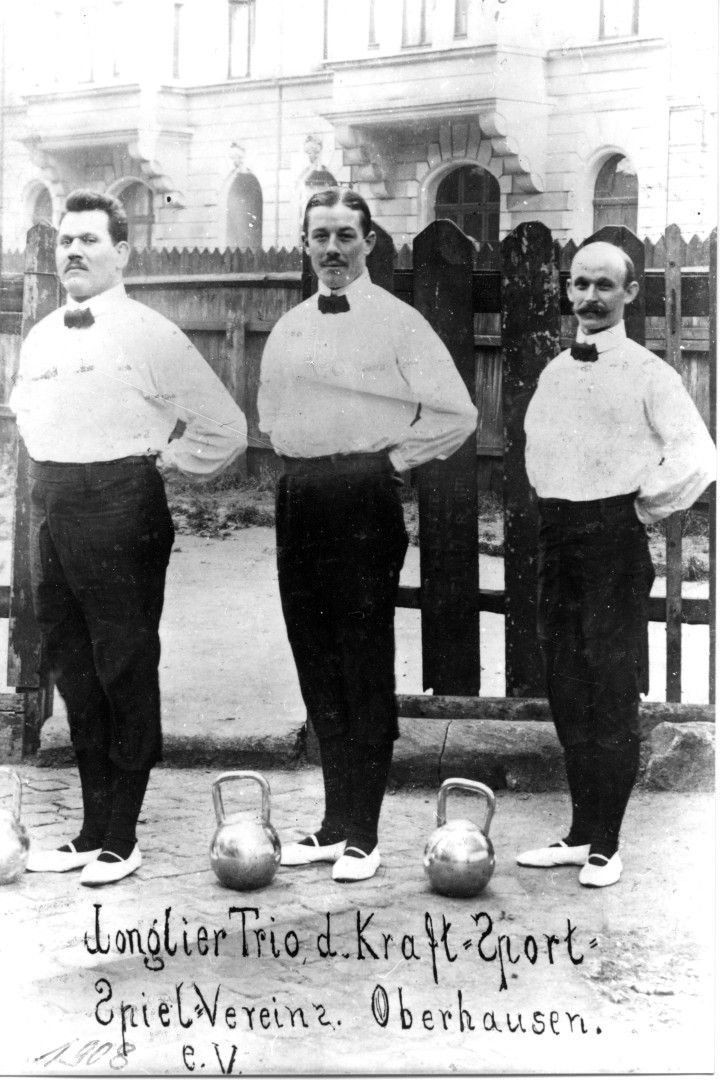

Jonglier-Trio des Kraft-Sport-Spiel-Vereins Oberhausen 1908,

(c) Stadtarchiv Oberhausen

Friseur im Hotel Ruhrland, 1950/60er Jahre,

Fotografin: Ilse Froeschke

(c) LVR-Industriemuseum

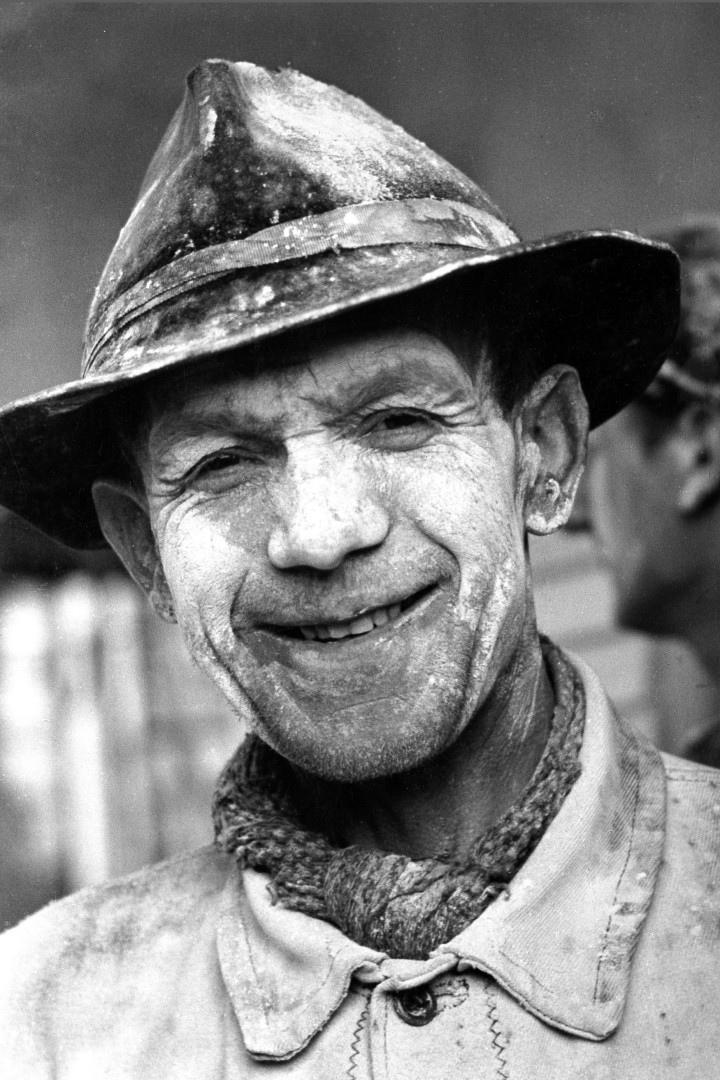

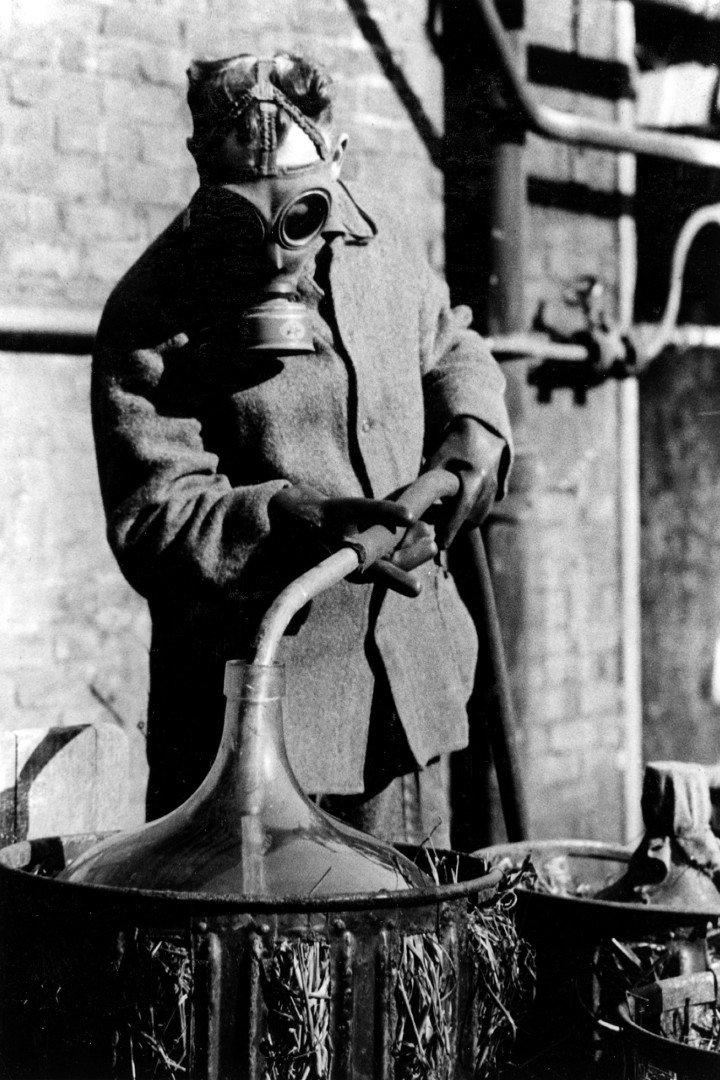

Arbeiter in der Salpetersäureanlage bei der Ruhrchemie AG, undatiert

(c) LVR-Industriemuseum